이계영 작가는 익숙한 풍경으로 20년을 기록과 개념의 경계를 가지고 가며 자본이 만들어내는 도시의 소소한 일상적 풍경을 아이러니한 방식으로 드러낸다. 천년의 역사를 가진 경주를 시작하여, 전쟁이후 근대역사를 이끌어온 부산, 그리고 아름다운 자연을 상품화하여 소비되고 있는 제주를 꾸준히 기록하고 있다. 이러한 3도시의 풍경들을 촬영해오며 작가의 생각과 세계를 바라보는 작가의 시선이 흥미롭고 전개된다.

이번 사진집 발간 기념 전시는 <익숙한 풍경>의 이름인 부산에 관한 사진 100여점들로 구성된 15여년의 부산의 풍경들이 들어가 있다. 사회학자 브루디외가 말하는 현대사회의 자본은 ‘익숙함’이라는 것을 만들어내며 대중은 그것을 당연한 것으로 받아들이는 태도에 대하여 ‘아비투스’라는 개념을 이야기 한다. 어쩌면 작가가 보여주는 공간은 이러한 대중이 받아들이는 아이러니한 익숙함 그리고 풍경들을 말하고 있다. 항상 변화되고, 소비되고, 그리고 상품화되고 이러한 순환구조속에서 대중은 자각하지 못한채 익숙함으로 행동하며, 자연스럽게 빠져 헤어나오지 못하는 풍경들 그러한 사회가 현대사회이다.

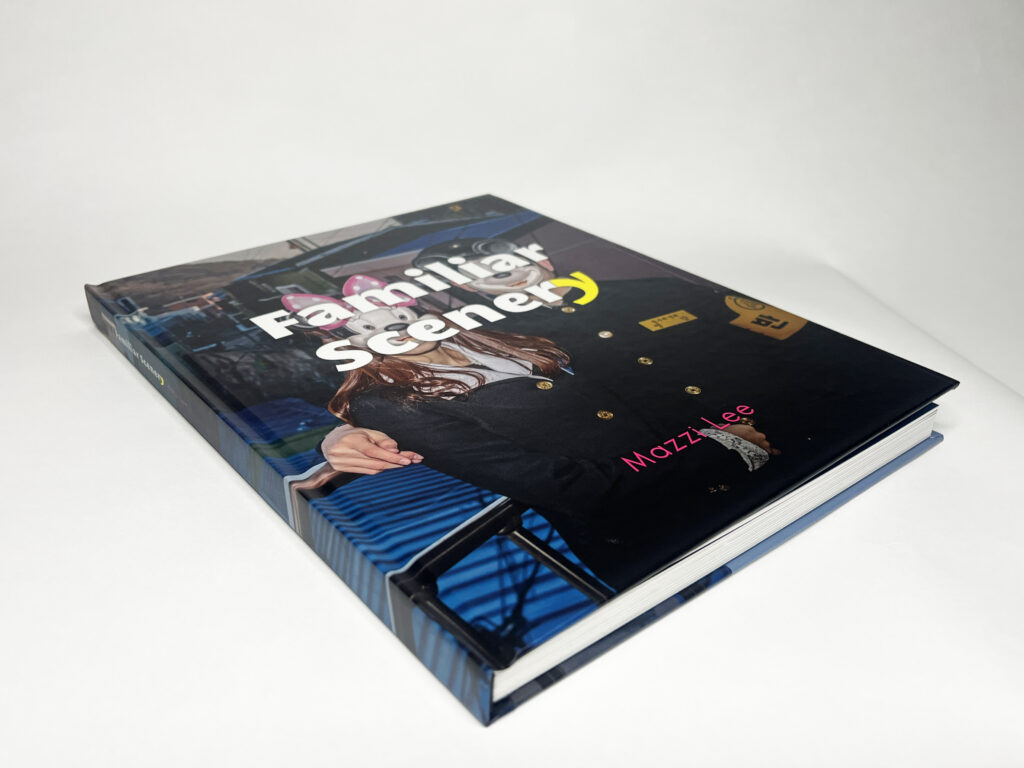

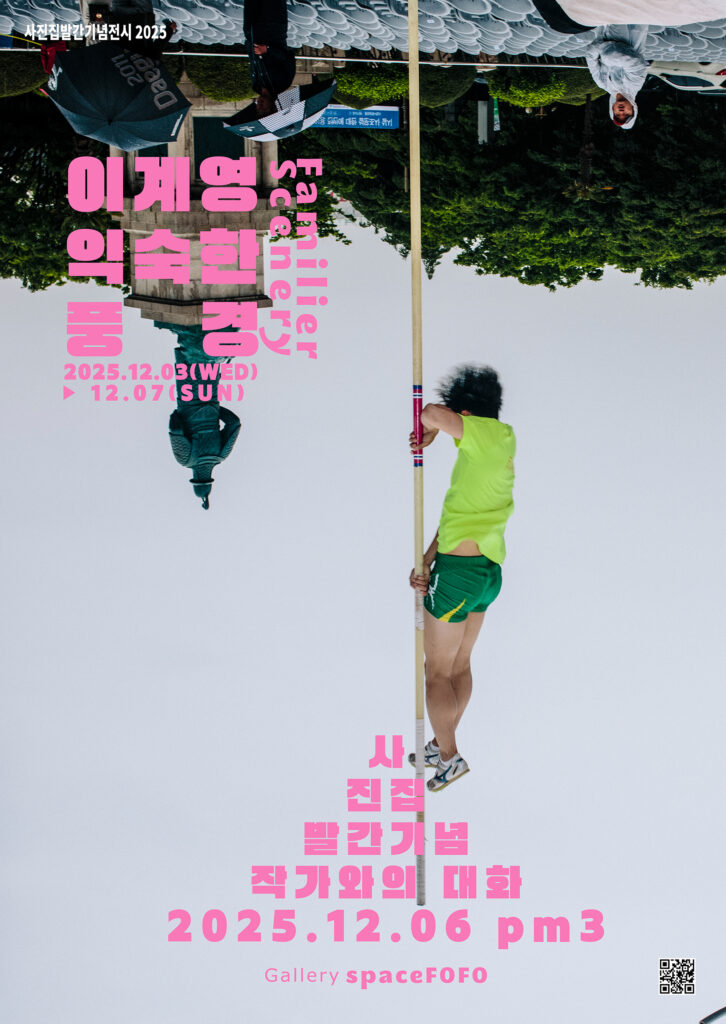

전시제목 : <익숙한 풍경> 사진집발간 전시

참여작가 : 이계영

전시기간 : 2025년 12월 3일(수) – 2025년 12월 7일(일)

관람시간 : 11시-18시(월요일 휴관)

전시장소 : 스페이스포포(부산광역시 금정구 금정로 79 3층)

작가와의 대화 : 2025년 12월6일(토) 오후 3시

작업노트

Mazzilee(이계영) | 익숙한 풍경: 부산 시리즈

부산은 오랜시간 많은 역사와 스토리텔링을 가지고 있는 도시이다. 특히 지금 현재의 부산 원도심을 중심으로 개방, 변화, 발전 등 한국 개항과 함께 근대역사의 중심지로서 다양한 변화를 가진 도시이다. 그리고 현재는 부산 전역이 급격하게 변화하고 있으며, 마치 전쟁터와 같다. 이러한 현상은 글로벌적인 경향이지만 전체도시가 서비스 중심의 관광상품으로 변해가며, 오래되고 문화적 가치가 있는 것은 도시재생이라는 이름으로 재치장되어 가고 있으며, 가치가 없는 장소 및 건물들은 도시재개발이라는 명목으로 부서지고 파괴되고 그 곳에 새로운 건물과 아파트가 새로 생겨나고 있다.

도시 재생사업은 그 곳에 거주하고 있는 거주민을 위한 정책으로 시작된다. 문화 수준향상 및 청결한 생활환경 등 환경개선사업으로 많이 주도되어 진행된다. 그러나 이러한 사업의 순방향은 주도권력과 자본의 개입으로 전혀 다른 문화적인 환경으로 변해간다. 거주민을 위해 이루어졌던 여러정책 특히 환경미화사업의 하나인 벽화사업은 지저분한 환경을 깨끗하게 변화시키는 역할도 해주었지만, 그 사업 자체를 주요권력이 홍보효과로 활용함으로써 개선된 삶의 공간이 관광 장소화 되어 가고 있다. 그 곳에 살았던 거주민을 위한 도시재생사업은 이제 그 빛을 잃었으며, 이제 관광지로 변해가고 있다. 많은 관광객들이 유입되어 자연스럽게 상업자본이 들어오게 됨으로 거주민의 삶은 불편하게 되었으며, 익명의 사람들에게 노출됨으로써 자기가 살던 곳을 떠나야 하는 아이러니한 장면들이 연출되고 있는 것이 도시재생의 한 부분이다. 부산의 또 다른 이면들이 되었다. 이러한 현상은 부산에 국한되지 않는다. 한국이 그렇고, 세계가 모두 이렇게 변해간다. 국가 산업구조가 제조업중심의 문화가 서비스산업 중심으로 변해가며 본격적으로 도시가 상품화 되어가는 것이 도시의 정체성이 되고 있는 것이다.

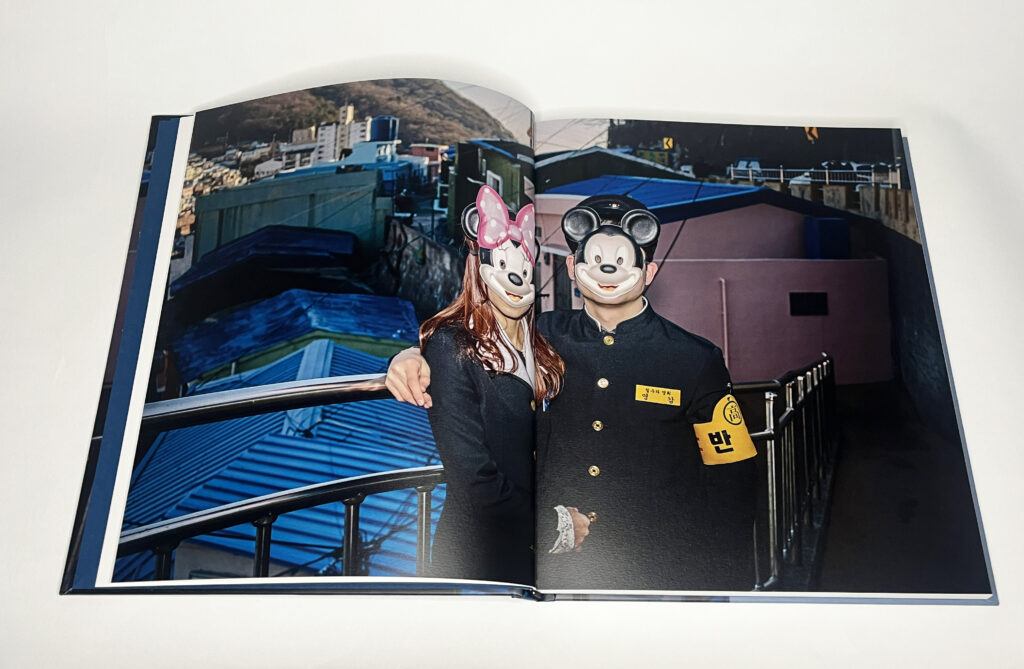

현대도시는 이제 거대자본의 개입으로 급격하게 소비의 공간이 되어간다. 역사의 기억, 시간 그리고 수많은 사건이 있었던 장소의 도시에서 익명의 사람들이 단순히 관광하고 소비하기 위한 비장소의 도시가 된 것이다. 단순히 자본의 논리로 움직여지는 그 장소의 기억과 역사 그리고 스토리는 이제 단순히 소비되어 보여지는 상품의 가치로 변화된 것이다. 난 이런 현상들을 바라보며 상실감을 느낀다. 옛 기억을 소환하여 도시를 바라보고 싶지만 그런 시간조차 없다. 너무나 빠른 시간안에 변화를 주도하며 공간이 변화하기 때문이다. 도시는 단순히 배경이 아니다. 과거와 호흡하고 현재를 함께 감정하는 곳이며 내면의 감정을 끌어내는 매개체이기도 하다. 그런 도시 속에서 나의 사진은 말 없는 언어처럼 작동 하기를 바라며, 도시 공간이 자본과 소비의 논리에 따라 변형되는 과정을 나의 감각의 밀도로 포착하며, 도시의 구조와 기억, 그리고 공간을 점유하는 사람들의 몸짓이 맺는 복합적인 관계를 드러내기 위하여, 사진 속 인물들의 표정이 지워진 채 캐릭터 마스크를 씌워, 도시의 경사로와 계단, 좁은 골목과 같이 평범한 도시 구조물 앞에 놓여지게 하여 인물의 제스처가 그 장소와 사람과의 관계의 부조화를 이루게 함으로써 오히려 공간의 비일상성과 왜곡을 강조하려 한다.

난 도시의 ‘사는 공간’에서 ‘보여지는 공간’으로 전환되는 과정을 일정한 거리에서 관찰한다. 마치 드라마 세트처럼 현실감이 지워진 풍경, 관광 상품으로 기획된 거리, 거주 대신 연출을 요구받는 장소 속에서 인물은 상품화된 도시의 일부처럼 보인다. 그들의 제스처는 어색하고 연극적이며, 일상적 행동으로 보기엔 과장되거나 위태롭다. 이러한 긴장은 도시 구조와 개인의 행위가 조응하지 못하는 지점이 발생하며, 이는 이미지 내부에 고유한 균열을 만들게 된다. 익숙한 이미지이지만 낯설게 다가오는 이유는, 그것이 더 이상 ‘기억 속 풍경’이 아니라 ‘지금, 다시 보는 풍경’이기 때문이다.

이 시리즈는 도시의 변형된 현실을 재현하는 동시에, 그 틈에서 발생하는 정체성의 희미함, 위치의 불확실성, 관계의 허위성을 드러내려 한다. 도시를 구성하는 물리적 풍경과 그 안을 살아가는 사람들의 몸이 만들어내는 ‘의도치 않은 형식’은, 익숙함 속의 낯섦, 혹은 낯섦 속의 익숙함이라는 아이러니한 감각을 불러일으킨다.

「익숙한 풍경」은 도시라는 거대한 무대 위에서 누군가의 일상과 움직임이 어떻게 설정되고 지워지는지를 질문하는 작업이다. 그리고 동시에, 그 설정된 풍경 안에서 이탈하거나 흔들리는 미세한 행위들을 통해 보이지 않는 힘 속에서 현대인의 일상과 나의 기억들 과거 경험과 맞닿은 내면의 감정을 끌어내는 과정을 기록하는 작업이다.